Wir sind es gewohnt, vom hohen Lebenstempo im 21, Jahrhundert zu sprechen, und beklagen uns berechtigterweise

über den riesigen Strom von Informationen, die wir oft überhaupt nicht benötigen. Unser Leben gleicht häufig einem wilden Strom aus vielen Sorgen um das „täglich Brot“. In diesem Strudel bleibt kein würdiger Platz für das Gedenken an Ereignisse aus lange vergangenen Jahren. Es ist schon etwas wert, wenn „runde“ Daten uns auffallen.

So ist es auch jetzt, wenn man sich auf die Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag der Massendeportation von Sowjetdeutschen vorbereitet und plötzlich merkt, dass praktisch keine Zeugen dieser tragischen Ereignisse mehr am Leben sind.

Einige Erinnerungen an ihr Leben und ihre Familiengeschichte hat Tella Emanuilowna Schmidt aus der Deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Berdjansk (Gebiet Saporoshje, Ukraine) mit uns geteilt.

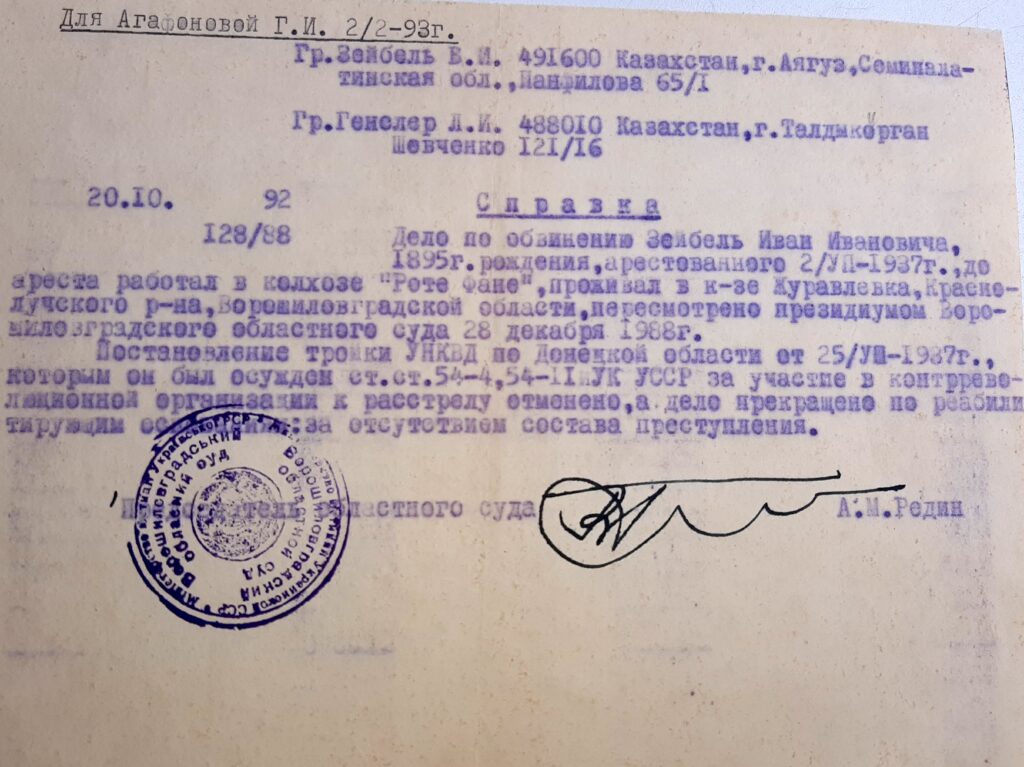

Tella Schmidts Vorfahren mütterlicherseits (Seibel) kamen 1823 in einer Siedlerfamilie aus Westpreußen (Kreise Danzig und Elbing) ins Saporoshje-Gebiet und gründeten eine Siedlung mit dem Namen Reichenberg (Bogatowka). Die Vorfahren väterlicherseits (Schmidt) lebten im Kuban-Gebiet in der deutschen Siedlung Rawnopol (Gebiet Rostow), wo sie sich vermutlich Anfang des 19. Jahrhunderts angesiedelt hatten. Während der Kollektivierung verloren alle deutschen Familien, die sich immer durch Fleiß und Wohlstand ausgezeichnet hatten, ihren Besitz. Die Verwandten väterlicherseits mussten Rawnopol verlassen, um ihr Leben zu retten, und siedelten sich in Schurawljowka (heute Gebiet Lugansk) an. Die Repressionen von 1937 unter Stalin nahmen den deutschen Familien jedoch fast alle erwachsenen Männer, welche rechtswidrig verurteilt und erschossen wurden. Dieses Schicksal ereilte Tellas Großväter und deren Brüder

Der Angriff von Nazideutschland auf die UdSSR und der schnelle Vormarsch von Hitlers Truppen im Sommer 1941 rief den Beginn der schlimmsten und zerstörerischsten Zeit im Leben der Deutschen auf sowjetischem Gebiet – ihrer Massendeportation – hervor. Auf Befehl der Sowjetmacht wurden deutsche Familien, häufig ganze Dörfer, aus ihren

Heimatorten in entlegene Gebiete Sibiriens, des Urals und Kasachstans gebracht.

Tella Schmidt erzählt, dass man ihnen im September 1941 vierundzwanzig Stunden gab, um ihre Sachen zusammenzupacken – sie durften 16 kg Gepäck mitnehmen – und sie zur Bahnstation Sterowka (heute Gebiet Lugansk) brachte. So begann ihr Weg nach Kasachstan.

Zu Anfang wurden sie mit Eisenbahnwagen transportiert, die für Viehtransporte gedacht waren, dann mit Autos, und den weiteren Weg mit Pferdewagen. Sechsmal wurden sie bombardiert; unterwegs verloren sie die 13jährige Schwester ihres Vaters. Tellas Vater selbst, Emant Jakowlewitsch Schmidt, war nicht dabei, weil er schon vor der Umsiedlung der Familie nach Sibirien zu Strafarbeit unter lebensbedrohlichen Bedingungen in die sogenannte „Trudarmija“ „Arbeitsarmee“) verbannt worden war.

Die Reise nach Kasachstan dauerte etwa einen Monat. Alle Sachen, die die Umsiedler hatten mitnehmen dürfen, wurden unterwegs gegen Essen eingetauscht. Besonders begehrt war heißes Wasser, mit dem man sich nicht nur wärmen, sondern auch Grütze und Kartoffeln – mit einem Wort, alles Essbare, was es gab – darin einweichen konnte. Kälte, Hunger, Krankheit und Tod waren die Wegbegleiter der deutschen Familien.

Nach der Ankunft in der Sowchose Manbulak im Gebiet Semipalatinsk wohnte die dreijährige Tella mit ihrer Mutter Hermina Iwanowna Schmidt in den Ruinen eines früheren Dorfklubs – in einem erhaltenen Zimmer mit zerbrochenem Fenster. Dank ihrer Bildung begann die Mutter als Buchhalterin in der Sowchose zu arbeiten. Trotzdem nagten sie am Hungertuch, und anzuziehen hatte die kleine Tella erst recht nichts.

Im Jahr 1944 kam der Vater aus der Arbeitsarmee zurück. Die Familie kam nicht wieder wirklich zusammen, aber Tella hatte Kontakt zu ihm und verbrachte bis zu seinem Lebensende viel Zeit mit ihm. Emant Jakowlewitsch war unglaublich vielseitig begabt. Er konnte sehr gut zeichnen, schnitzte Holz, baute Möbel und konnte viele Musikinstrumente spielen.

Als die Mutter mit Typhus ins Krankenhaus kam, betreute Tellas Großmutter (väterlicherseits) Maria Petrowna Schmidt ihre Enkelin. Sie hatte sie immer lieb und sorgte für sie.

Maria Schmidt gehörte zu einer alten lutherischen Pastorenfamilie. In der Bahnhofssiedlung Ajagus, wohin praktisch ihr gesamtes deutsches Heimatdorf deportiert worden war, organisierte sie unter großem Risiko eine lutherische Gemeinde. Lutherische Männer gab es nicht, und Maria Schmidt versammelte die Deutschen zum Studium der Heiligen Schrift, taufte und konfirmierte Kinder. Dank ihr studierte Tella Schmidt die Bibel, indem sie die alte Ausgabe auf Deutsch las. Mit zehn Jahren wurde Tella konfirmiert.

Nach dem Umzug der Familie aus Manbulak nach Ajagus fand Tellas Mutter eine Arbeit als Vorarbeiterin einer Brigade von Ladearbeitern am Bahnhof. Diese zarte Frau mit ihren 56 kg musste Säcke von 70 kg tragen. Damals lebten in einem Barackenzimmer drei Familien, insgesamt zwölf Personen. Man schlief auf Pritschen an der Wand, nur Tella hatte ein Bettchen. Die Mutter bekam bei der Arbeit manchmal Brot, welches sie dann an die Kinder und die alten Leute, die im Zimmer wohnten, verteilte.

Die kleine Tella sammelte manchmal Körner, die aus den Waggons gefallen waren, wodurch sie den Erwachsenen große Angst machte, da das damals sehr hart bestraft werden konnte. Es kam vor, dass die Menschen durch das eiskalte Wasser ans andere Flussufer wateten, um ein paar frostgeschädigte, auf dem Feld der Sowchose zurückgelassene Kartoffeln zu sammeln. In die Schule konnte Tella erst mit acht Jahren kommen, und das erste Schulkleid nähte ihr die

Großmutter (mütterlicherseits) Emilia Samuilowna Seibel, geborene Herzenberger, aus Sackleinen. Ihr verdankt Tella ihre Strickkünste. Und so versorgten sie die Familie dann mit Kleidung, die sie aus Produktionsabfällen einer Spinnerei strickten. Den Schulabschluss erhielt Tella in Semipalatinsk, wohin die Familie umgezogen war. Dort wurde 1957

ihre Tochter Natalja geboren. Tella Schmidt fand eine Arbeit in der geologischen Erkundung, wo sie lange Zeit mit ihrem Vater zusammen arbeitete. Ihre Mutter Hermina und ihre Tochter Natalja lebten seit 1963 in Karaganda.

Das Heimweh und das raue Klima Kasachstans, an das sie sich auch nach so langer Zeit nicht gewöhnt hatte, brachten die Mutter Hermina Schmidt langsam zu dem Entschluss, in die Ukraine zurückzukehren. Ihre Familie stellte sich dahinter, und 1983 zogen Sie in die Siedlung Peski am Stadtrand von Donezk.

Sie hatte viele Jahre Arbeit hinter sich und war pensioniert. Jetzt hat Tella Schmidt schon Enkel und Urenkel, und man würde gerne schreiben, dass auf ihrem schweren Lebensweg eine goldene Zeit der Ruhe und des Familienglücks anbrach …

So war es auch, bis ihre Siedlung, die am Flughafen von Donezk liegt, im Juli 2014 unter Beschuss geriet. Der Krieg im Osten der Ukraine war auch in ihr Haus gekommen. Und wieder musste Tella Schmidts Familie wie 1941 ihren Wohnort verlassen und konnte nur das Nötigste mitnehmen. Jetzt wohnt sie in Berdjansk und hat den offiziellen Status einer intern Vertriebenen. Das Haus, in dem sie in Donezk gelebt hat, ist nicht mehr bewohnbar.

Wenn man den Lebensweg von Tella Emanuilowna Schmidt betrachtet und sieht, wie viel Kummer und Leiden sie und ihre Familie durchmachen mussten, staunt man darüber, dass sie dadurch keineswegs verbittert geworden ist. Sie holt niemals die Erinnerung an die Erniedrigungen und Kränkungen wieder hoch, die sie nur deshalb

erleiden musste, weil sie in einer deutschen Familie geboren war.

Sie spricht im Gegenteil mit Wärme und Dankbarkeit über die Menschen, die ihr geholfen haben, die Schwierigkeiten ihres Lebensweges zu überwinden. Sie erinnert sich mit Liebe an die Kasachen, die selber recht ärmlich lebten und bisweilen ihr letztes Essen und ihre letzte Kleidung mit den deportierten Deutschen teilten. Mitunter adoptierten kasachische Familien deutsche Waisenkinder.

Tella Schmidt beklagt sich nicht und klagt andere nicht wegen ihres unsteten Lebens an. Sie lebt einfach – lebt und glaubt. Mit ihren 83 Jahren ist Tella nicht mehr so mobil, aber wenn sie kann, kommt sie in die Kirche und nimmt das Heilige Abendmahl.

Jurij Rykow

Quelle – Der Bote #2, 2021 c. 6-9